向下紮根—瑜珈中的站姿練習有助於提昇耐力、穩定性和決心。

向下紮根—瑜珈中的站姿練習有助於提昇耐力、穩定性和決心。

一趟透由身體去探索自我的旅程,必然從腳開始。在節奏快速同時具有高度流動性的現代生活中,透過腳底建立向下紮根的踏實感是很有幫助的。透由腳部的骨骼和結締組織產生穩定性和支撐,可以幫助調節神經系統,增加血液循環並改善呼吸。學習將身體向下紮根於大地,可以幫助我們在面對困難時保持平靜,無論是遭遇破碎的家庭、健康危機、失敗的婚姻或不穩定的經濟條件。

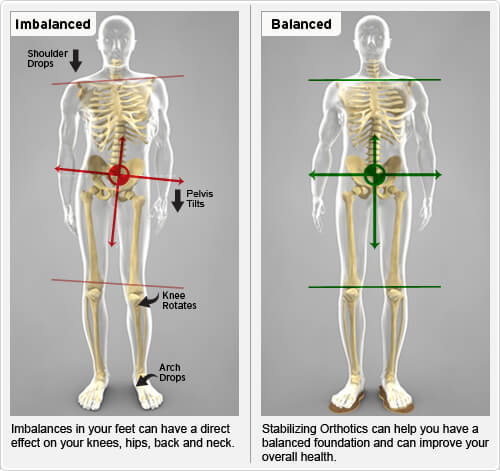

當足部的骨頭及其周圍組織塌陷時,感覺就像駕駛輪胎漏氣的車輛。懸吊系統無法充分支撐車軸、支柱和車架。在這種情況下,車架凹陷,車輛減震能力大減,車輛容易觸底。如果腳部的懸吊系統洩氣(足弓塌陷),不僅膝蓋及下背部容易受到傷害,肩頸容易僵硬酸痛,同時身體的整體活力也會減弱,人更容易感到疲勞和疲憊。

足跟著地

腳跟,也稱為跟骨,是人體中最堅硬的骨頭,考慮到腳跟在站立和行走時承受整個身體重量的作用,這是相當合理的設計。足底筋膜附著在前腳跟上。當足底筋膜緊繃時,不僅會將腳跟向前拉,縮短腳跟和腳趾之間的長度,而且會拉離骨頭,導致骨刺。

跟骨具有奇特的球形形狀,而我們使用身體的方式,往往導致作用力無法平均向下傳遞,導致腳跟向內滾動或向外傾斜,進而決定了腿部的緊張模式。這可能會導致走路時足跟著地的偏移。而足跟的角度將決定,力量會透由腿部的內側或外側向上傳遞到骨盆的路徑。

如下,如上

隨著年齡的增長,腳、腳踝和下肢會逐漸出現變形和不對稱。許多人的腿長不等,而且大多數人站立或走路時不對稱。由於重複性勞損、創傷或不良的姿勢習慣,可能會出現不對稱:一條腿可能比另一條腿長,一條膝蓋旋轉更多,一隻腳弓更塌陷。

對於運動治療師來說,分析下肢的結構——膝蓋的方向、腓骨肌的形狀、腓腸肌的張力、足弓的完整性——對於評估客戶整體結構的能力和效率,以及她的步態息息相關。

補償未對準的結構比維持平衡的結構需要更多的體能。當身體的某一區域(特別是腳和腿)出現扭曲、剪切、拉扯或塌陷時,其他鄰近的結構就會受到影響。維持代償性肌肉需要能量,就像不和諧的關係中令人痛苦的行為模式會消耗情緒(和身體)資源一樣。因此,如果出現一系列姿勢代償模式,它實際上就會成為一種阻力。

摩西‧費登奎斯 (Moshe Feldenkrais) 在《身體與成熟的行為》一書中寫道:

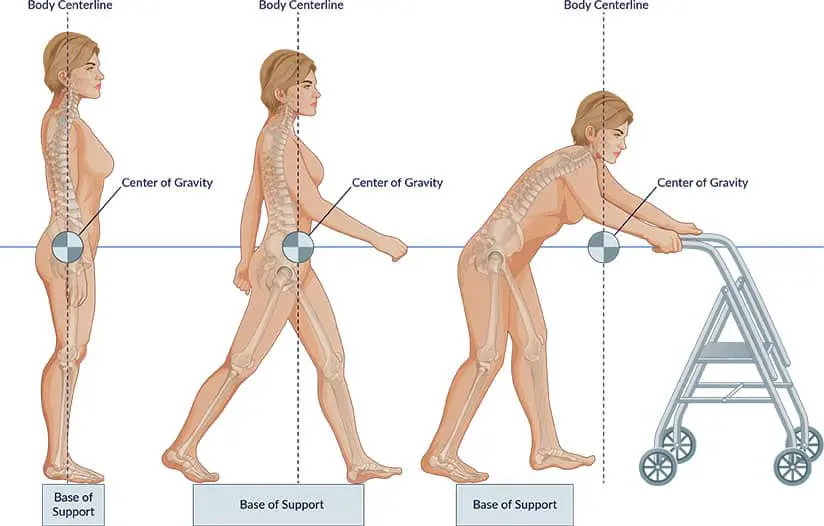

當身體重心儘可能的向上延展時,人體可以輕鬆而不費力的朝任何方向移動,而這個位移的動能甚至有可能是來自於從其潛在位能的。而隨著動作的反覆進行,其潛在位能恢復,每一個接續的動作都從最大潛在位能的重新設定開始。

所有身心學都在培養這種"向上延展"的能力,從而最大限度地減少能量消耗。在此過程中,重要的是要找到腳、膝蓋和骨盆的代償模式後,進行重新校準以達到最佳平衡。透過結構的平衡,身體充滿最佳的活力和耐力.

站姿練習

在瑜珈、太極拳和氣功等練習中,站立姿勢的目的是建立腳部的寬度、力量、跨度和適應性。

山式是瑜珈中的第一個姿勢,最能體現這種整合。在拜日式練習中,人們總是回到中心,回到最大位能的配置。站立姿勢是練習的基石,特別是單腳站立平衡姿勢,例如樹式或半月式,可以培養腳踝和腳周圍的韌帶、肌腱和肌肉組織的完整性和熟練程度。

山不只是一個靜態的、不變的物體,而是一個活生生的、不斷發展的、動態的東西。在禪宗訓練中,身體是一座行走的山,這是每天在團體行走靜心中體現的概念。體現山一方面意味著不可改變的堅定性和決心,另一方面意味著流動性、無常和變化。

透過站立姿勢,學生開始釋放腳部的緊繃和充血。鞋類是導致腳部緊繃和收縮的常見原因之一。運動鞋、芭蕾舞鞋、攀岩鞋、工作靴和高跟鞋可能會產生限制和收縮。透過以瑜珈姿勢伸展腳趾並抬起足弓,動能可以更有效地在整個身體中循環。

如前所述,瑜珈的第一個姿勢稱為 tadásana(山式)。山式站立意味著輕鬆、堅定、適應性和優雅地站立。山式是所有站立姿勢中的第一個,在許多方面都是所有體式的藍圖——倒立、後彎、扭轉和前彎。在山式中,我們站在身體的神聖中線(身體中軸線)。在冥想藝術中,山不僅限於姿勢,而是暗示智慧的化身。

練習—山式站姿

雙腳分開與臀部同寬並平行彼此站立。將手臂放在身體兩側,讓呼吸變得柔和而寬廣。當你壓緊腳跟時,將腳底的皮膚和足底筋膜展開。張開腳趾,就像打開紙扇一樣。保持體重平均分佈在雙腳的四個角落。稍微向前搖晃到大腳趾和小腳趾的姆趾球上,然後搖晃到腳跟的後邊緣。繼續前後搖擺,直到找到前移和後移之間的中心。 然後彎曲膝蓋三十度,將腳跟壓入地面,同時重新伸直雙腿,向彈性位能向上延展,從腳踝內側到大腿內側,再進到骨盆腔。透過接合大腿前部,向上抬起膝蓋,感受透過骨髓傳遞的身體重量。 在大腿上端之間放置一塊瑜珈磚。當你擠壓磚塊時,將腰部向上提起遠進骨盆頂部,但避免收緊臀部。將肚臍下方的肌肉向後拉向脊柱,向上拉向頭部,就像煙囪煙道中的上升氣流一樣。將頭骨後部向上朝天花板方向浮動,調整下巴的下側,使其與地板平行。感受頭骨的輕鬆平衡以及從耳朵到耳朵的平衡感。避免姿勢中任何的肌肉僵硬;三分鐘。 站立時,你的山是靜止的、流動的、動態的、不斷變化的。停留一會,將磚塊取出並從姿勢中釋放出來。然後再練習山式,這次背靠牆站立。將腳跟放回牆的底部(或距離一個拳頭),並在薦椎、肩胛骨和顱骨後方接觸牆壁。牆壁將為您提供身體姿墊對位的反饋(注意不拱腰),特別是您的骨盆、軀幹和頭骨如何堆疊在您的腳上;再堅持一分鐘。

我記得一年前我在當地一所中學為八年級學生教授的一堂課。我讓他們做的姿勢之一是山式,我驚訝地發現對於 14 歲的孩子來說要站直而不歪斜是多麼大的挑戰。孩子們克制著彎腰駝背、滾到腳外側、胸部凹陷或把頭偏向一側的衝動。這像一座山一樣直立的看似簡單的動作,對他們來說卻很陌生。

~學習在站立時向下紮根,有助於建立腳踏實地的覺知、專注內在感知,並提昇個人自我認同感,是非常有價值的練習~

以上內容摘錄自 Yoga of the Subtle Body, by Tias Little.

為了方便理解及閱讀,翻譯、改寫及重新編排 by 靜心生活 JoJo Lin

譯者後記1:這幾年在路上總是會不經意的觀察行人的結構歪斜與代償模式如何影響步態的協調性。附上一張路人的靜態歪斜(路人右手上拿著手機,等紅燈時滑走路時也不停滑),與其步態異常供大家參考。

譯者後記2: 這篇文章的分享起因為學員詢問什麼是不良的鞋子。基本上不良的鞋子就是妨礙步行時能感覺到腳底向下紮根的鞋,包括高跟鞋,夾鞋拖,底部過軟或過硬,楦頭過寬或過窄,鞋子前1/3處無法凹折,以及所有不利於足部推進的鞋子!

找回良好體態,遠離肩頸僵硬/下背酸痛的關鍵答案—垂直與螺旋肌肉鏈系統的「交互抑制」

只要能有效活化螺旋肌肉鏈,透過交互抑制作用讓垂直肌肉鏈得以放鬆。如此亦可達到脊椎向上延伸、減緩脊柱退化。當足部出現問題,同一條軌道上腰、頸部的肌肉也可能受到影響。透過脊椎螺旋運動的練習,找到從足底開始正確地向上延伸發力,身體就能因此變得挺直,身形體態也更完美。同時建立對脊椎有益的健康步態。透過日常走路,就能做到自我保健及修復。推薦給希望能長久使用身體,減緩老化建立良好體態,安心鍛練並遠離運動傷害的每一個人。

發佈留言

很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。